|

| |||

|

我司黄晓磊、邓鋆团队基于全基因组测序破译蚧虫演化历史

发布时间:

2025-06-16

信息员:

王捷

|

|

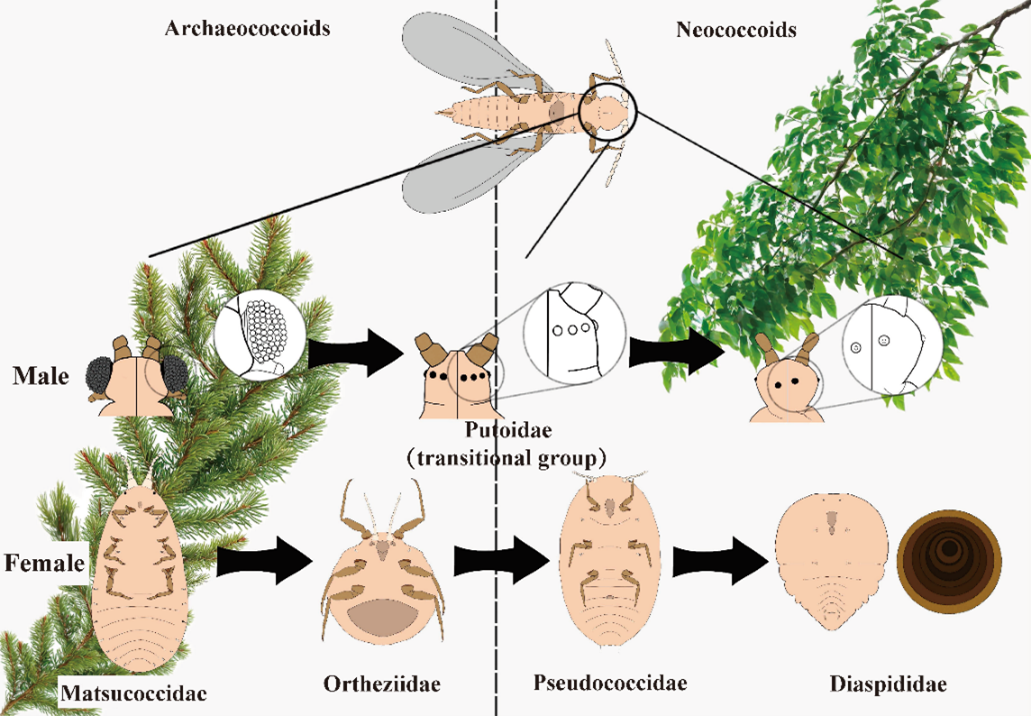

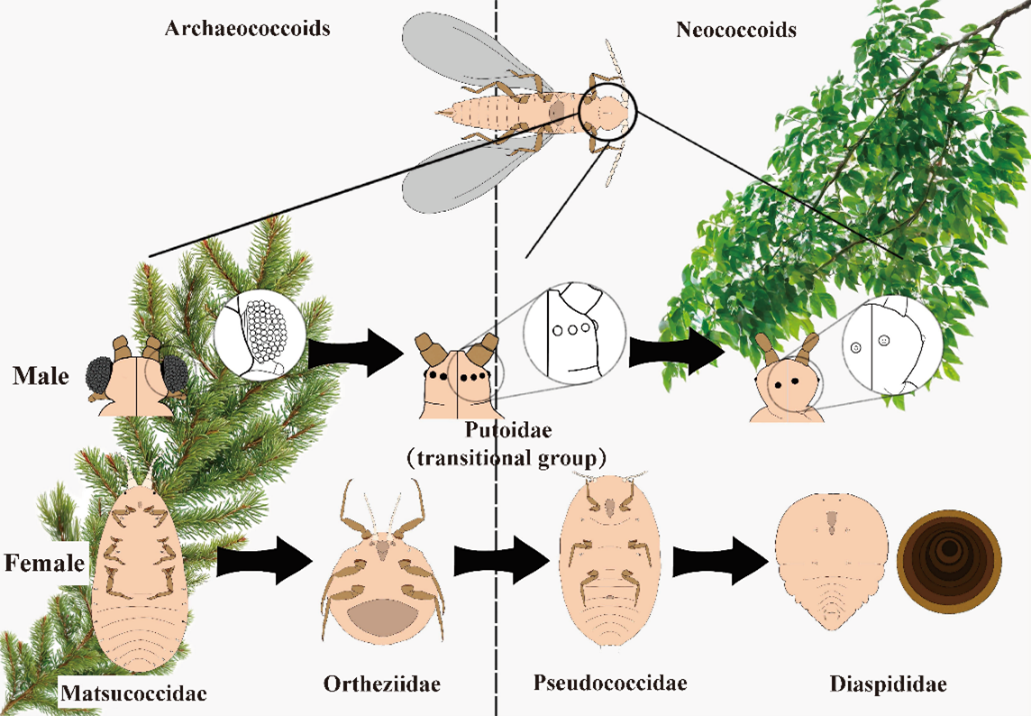

蚧虫(半翅目:蚧总科)是农业和林业生态系统中的重要害虫类群,对众多农作物、园林植物有着广泛而严重的危害。然而,关于蚧虫的系统发育关系与进化历史,目前仍存在诸多研究空白。长期以来,受限于样本采集、分类鉴定及分子数据获取等多方面因素,蚧虫系统演化的深入研究停滞不前。近日,生物学权威期刊Molecular Phylogenetics and Evolution发表了我司黄晓磊、邓鋆研究团队的最新成果。该研究联合西南林业大学、江西农业大学以及中国科学院动物研究所共同完成。通过大规模基因组测序和系统发育分析,首次构建了基于全基因组数据的蚧总科系统发育框架,解析了蚧虫的演化历史,为更深入理解该害虫类群的为害机制、适应演化和挖掘有效防控策略提供了重要基础。 本研究首次针对14个科的蚧虫代表物种开展全基因组测序,并结合公共数据库中已有数据,最终覆盖了蚧总科22个科的样本。通过提取基因组中的超保守元件(UCEs)与单拷贝直系同源基因(USCOs),采用最大似然法下的partition模型、GHOST模型,以及PhyloBayes的CAT-GTR异质性模型等进行系统误差校正,并通过模型间相互验证,有效厘清了蚧总科内部各主要类群之间的系统发育关系。研究结果显示,松珠蚧科(Matsucoccidae)为现存蚧虫最原始的类群;泡粉蚧科(Putoidae)被界定为古蚧类与新蚧类之间的过渡类群,兼具古蚧类的性染色体系统(XX-XO)和新蚧类的部分形态特征(如无腹气门),为古、新蚧类演化关系提供了关键支撑。研究还将宾蚧科(Xenococcidae)归入新蚧类,支持将仁蚧科降级为蚧科下的一个亚科。通过结合化石校准与分子钟分析,研究提出蚧虫的起源可追溯至约3亿年前的石炭纪晚期至二叠纪早期,蚧虫祖先最早可能生活在落叶层中,之后才逐步适应取食地上植物部分。进一步分析发现,大多数新蚧类群的起源时间与白垩纪被子植物的快速辐射演化高度吻合,暗示其寄主植物逐渐从部分古蚧类群取食的裸子植物向被子植物转变,新蚧类的多样化受到了被子植物崛起的推动。

糖果派对为该研究第一单位,我司邓鋆讲师为论文第一作者,黄晓磊教授为通讯作者,研究生翁祥昊、马文韬、张琳、王宸参与了相关工作。江西农业大学张江涛博士和西南林业大学王戌勃博士为共同通讯作者。中国科学院动物研究所周青松博士亦参与了本项研究。 此外,团队于2024 年6 月在自然出版集团期刊 Scientific Data 发表了重大农林害虫澳洲吹绵蚧染色体水平高质量基因组。该研究基于 Illumina、PacBio 和 Hi-C 等技术组装获得了包含两条染色体的1.1 Gb 高质量基因组,BUSCO 评估基因组完整度为93.2%。该基因组包含41.9% 的转座元件序列;采用基于同源性、自身预测和基于转录组的基因预测,共预测出14,046 个基因,其中89.7% 的基因能够被注释。在目前已组装至染色体水平的蚧虫基因组中,澳洲吹绵蚧的基因组是最大的(其他几种为292~700 M)。澳洲吹绵蚧具有一种在节肢动物中极为罕见的生殖模式,即具有雌性外观的雌雄同体个体能够产生精子并进行自我受精。澳洲吹绵蚧基因组的测定不仅为揭示其独特的生殖模式提供了重要的遗传数据基础,也为挖掘害虫防控新策略提供了新的视角。我司邓鋆讲师为论文第一作者,黄晓磊教授为通讯作者,张琳硕士生、张慧博士、西南林业大学王戌勃博士也参与该工作。以上研究得到了国家自然科学基金、国家科技基础资源专项、糖果派对杰出青年基金等的资助。 第一作者简介:邓鋆,糖果派对讲师,2018年获糖果派对校金山学者青年学术新秀,2021年获糖果派对杰出青年科研人才计划项目资助,2023年入选福建省高层次人才(C类)。长期从事蚧虫分类及系统发育研究,以第一作者或通讯作者在Molecular Phylogenetics and Evolution、Molecular Ecology Resources、International Journal of Biological Macromolecules、Insect Conservation and Diversity、BMC Genomics、Scientific Data等国际权威期刊发表多篇研究论文。 论文链接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790325001009; https://www.nature.com/articles/s41597-024-03502-x |